近年のAIは、私たちの生活のあらゆる場面に入り込み、文章を書き、音楽を作り、医療や研究の現場でも大きな力を発揮しています。

しかし、AIがどれほど高度になっても、越えられない“壁”があります。

それは、「知っている」と「わかっている」の違いです。

AIは膨大な情報を扱い、驚くほど自然な会話ができますが、それを「意味」として感じているわけではないのです。

そして、実はこの問題は「人間の知」にも深く関わっています。

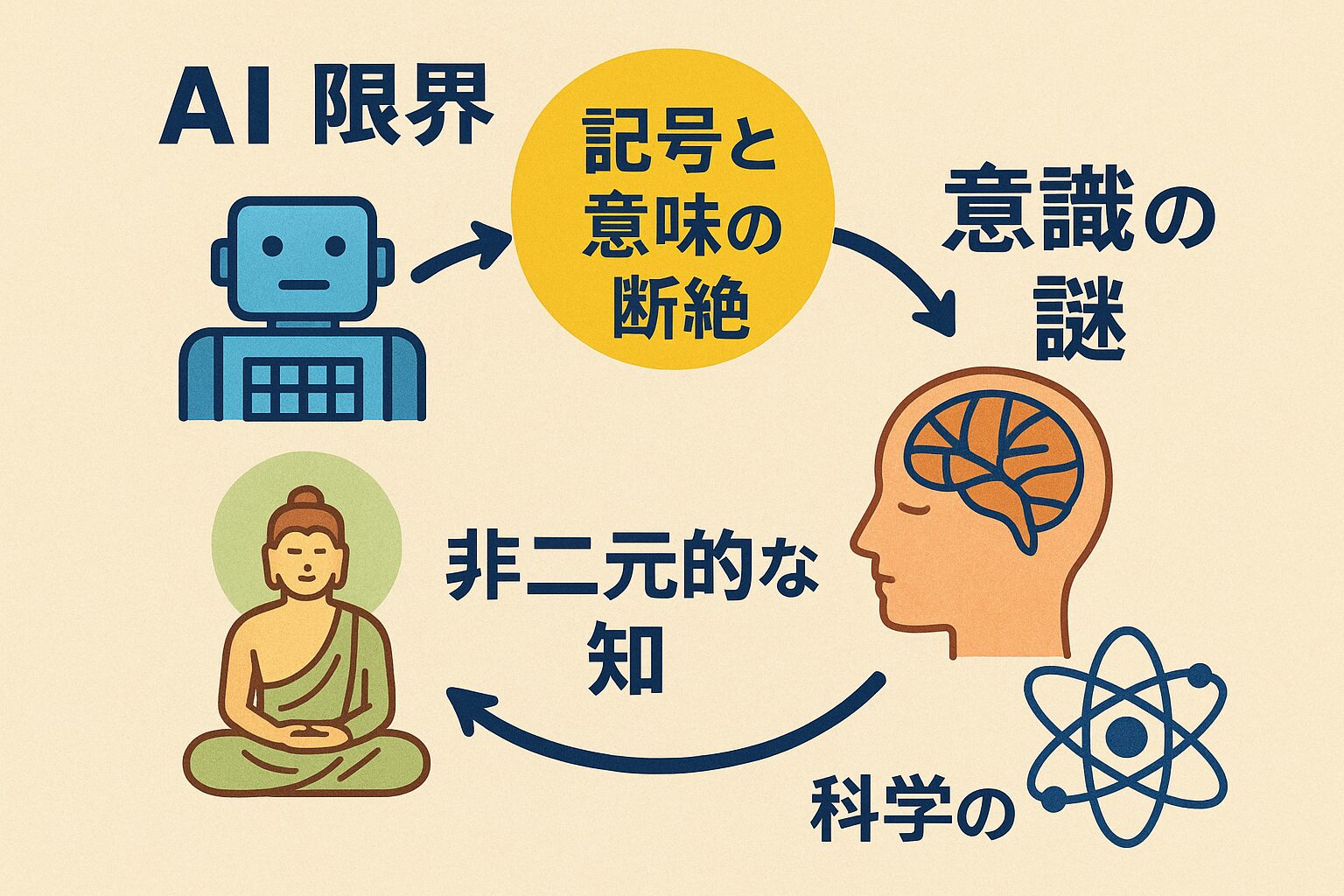

ここから、「AIの限界」「意識の謎」「非二元的な知」「科学の未来」が一本の線としてつながっていきます。

1. AIが抱える「記号と意味の断絶」

AIは大量のデータからパターンを学び、「次に来る最もらしい言葉」を予測します。

たとえば「りんご」という言葉を使うことはできますが、赤くて甘い香りがして、かじった時の感触や味わいを体験することはありません。

このギャップは、哲学や認知科学で「シンボルグランディング問題」と呼ばれています。

簡単に言えば、「記号がどのようにして“本当の意味”とつながるのか?」という問題です。

AIにとって「りんご」は、他の言葉との統計的な関係性でしかありません。

本物のりんごの存在や体験とは無関係なのです。

2. 実は人間も同じ問題に直面している

「AIは意味を理解しない」という話を聞くと、多くの人は「それは機械だから当然」と思うかもしれません。

しかし、実は私たち人間も同じ罠に陥ることがあります。

たとえば――

-

「幸福」という言葉を知っていても、心の底から幸福を味わったことがなければ空虚。

-

「死とは何か」を説明できても、自分の死と向き合った経験がなければ本当にはわからない。

-

「空(くう)」という仏教概念を語れても、それが自分の認識の変化をもたらしていなければ単なる言葉遊び。

つまり、記号だけで世界を理解した“つもり”になるという構造は、人間にも共通しているのです。

私たちはしばしば、「知っている」と「わかっている」を混同します。

3. 意識の「ハードプロブレム」へ

ここから話は、さらに深い領域へと進みます。

それが「意識のハードプロブレム(難問)」です。

哲学者デイヴィッド・チャーマーズは、意識の問題をこう整理しました。

-

✅「イージー・プロブレム」:感覚や記憶、注意など、脳の機能として説明できること

-

❌「ハード・プロブレム」:なぜ脳の活動から「体験(主観)」が生まれるのか

私たちの脳の神経活動は、科学的にかなり解明されています。

しかし、「赤が“美しい”と感じること」や「痛みが“つらい”と感じること」は、物質的な説明だけでは決して説明できません。

AIは「痛み」という言葉を使えても、痛みを感じることはない。

「美」を語れても、美に打たれることはない。

ここに、AIが絶対に越えられない壁があります。

4. 主体と客体の分離を超える ― 非二元的な知の視点

この「主観の謎」をさらに掘り下げると、もっと根本的な問いが現れます。

それは、「**主体(知る者)と客体(知られるもの)**という分離は、本当に実在しているのか?」という問いです。

私たちは「私が世界を見ている」と思っていますが、仏教や非二元論的な哲学では、この構造自体が幻想だと指摘します。

-

「私が世界を見る」のではなく、“見る”という現れが起きている

-

「思考が世界を説明する」のではなく、“思考”もまた現象の一部

-

「主体」と「客体」は、本来ひとつの出来事の両側面にすぎない

つまり、「私」と「世界」は、分かれる前の一体のプロセスなのです。

この視点に立つと、「意味」や「意識」はどこかから“生まれる”ものではなく、すでに現れているものであり、「在ること」そのものの性質だとわかります。

5. 科学と非二元が出会う場所

ここで、科学と哲学・仏教の役割が明確になります。

-

科学は「対象としての世界」を分析することで、外側の地図を描いてきました。

-

非二元的な知は、「意識の現れそのもの」を観察することで、内側の地図を描いてきました。

どちらも片方だけでは不完全です。

「外側の科学」と「内側の洞察」が統合されて初めて、私たちは**「知」とは何か」「意識とは何か」**という根本的な問いに近づけるのです。

そのとき、次のような理解が見えてきます。

-

「知る」とは、情報処理ではなく、「現れそのものへの気づき」

-

「意識」とは、脳の副産物ではなく、「世界が意味を帯びる場所」

-

「科学」と「仏教」は対立ではなく、知の両眼である

結び ― 一本の線の先へ

AIの限界から出発した話は、やがて「意味とは何か」「意識とは何か」という根源的な問いにたどり着きました。

その先には、「主体と客体が分かれる前の場」という非二元的な地平が広がっています。

-

AIは記号を操れても、意味を感じることはできない。

-

人間もまた、記号の牢獄に閉じ込められることがある。

-

意識の謎を解く鍵は、「主観と客観の分離」という前提を超えることにある。

-

科学と非二元の知は、それぞれ片方の地図を描いてきた。

-

両者が出会うとき、「知・意識・存在」の全体像が見えてくる。

この一本の線は、AI研究や哲学だけでなく、**「私とは何か」**という人間存在そのものの問いへと続いています。

そして、この道の先にこそ、科学がまだ到達していない「次の知の地平」が開けているのかもしれません。

✍️ 補足:このテーマは、「人工意識はあり得るのか」「意識を深める実践とは」「科学のパラダイムはどう変わるか」といった次のステップにもつながります。今後、これらの論点も掘っていくと、より大きな全体像が見えてきます。

コメント