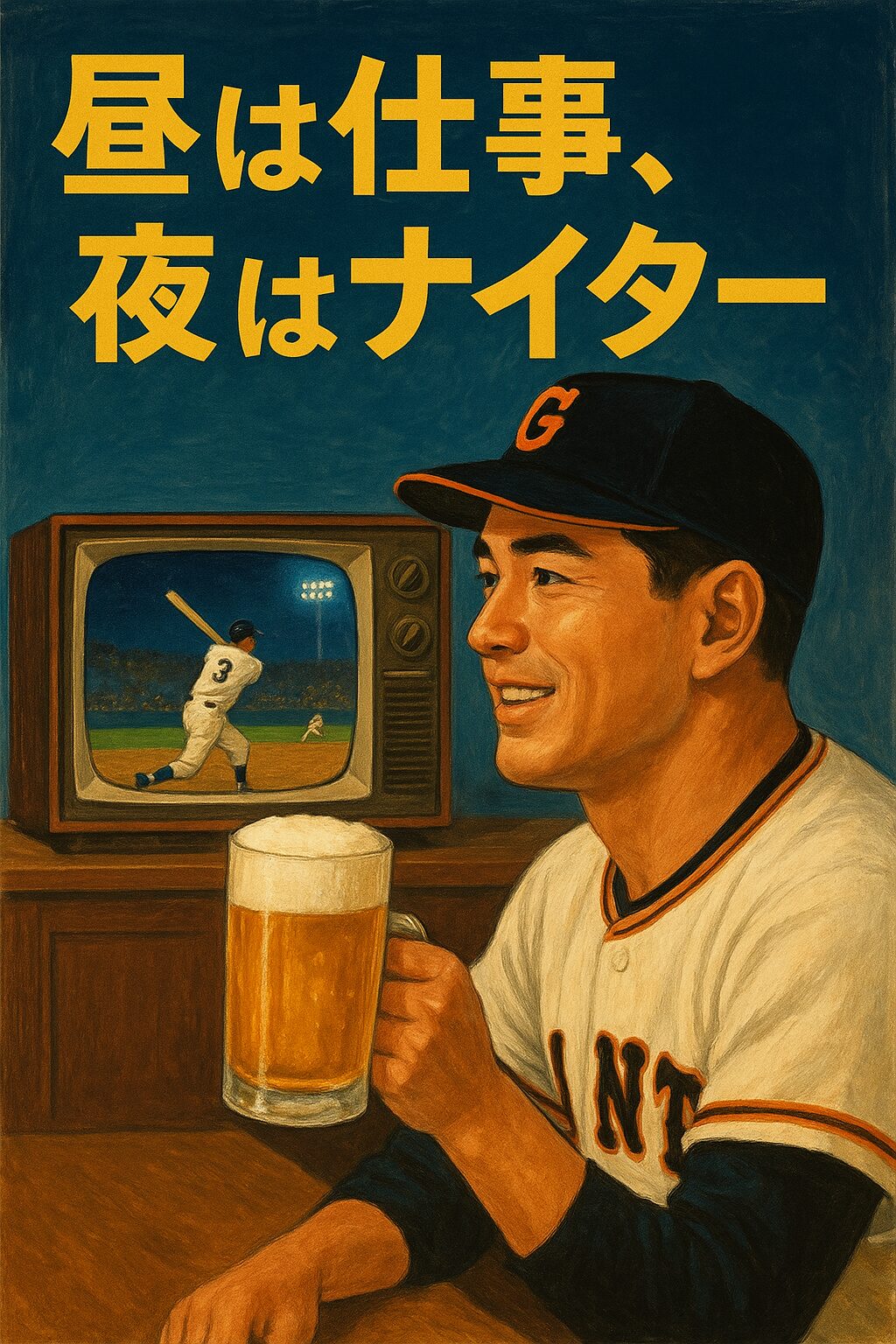

「昼は仕事、夜はナイター。」

そんな言葉が自然に口にされていた時代がある。

仕事を終えると家に帰り、テレビの前でビール片手に巨人戦を観戦する——その中心にいたのは、いつも背番号3の男だった。

そう、長嶋茂雄だ。

🧢 国民がテレビの前に集まった理由

今の若い世代にとって「プロ野球が社会を動かした」と言われても、少し想像しづらいかもしれない。

しかし1950年代後半〜60年代の日本では、野球は単なるスポーツではなく“希望”そのものだった。

1958年、長嶋は巨人に入団。デビュー戦こそ4打席連続三振という波乱の幕開けだったが、その後は圧倒的な勝負強さと華やかさでファンの心をつかみ、日本中を熱狂させた。

試合のある夜は、人々がテレビの前に集まり、彼の一挙手一投足に歓声を上げた。

当時、日本は高度経済成長の入り口に立っていた。

戦後の混乱から立ち直り、「自分たちは豊かになれる」という実感を少しずつ持ち始めた時代。

長嶋のプレーは、ただの娯楽ではなく、「明日も頑張ろう」と思わせてくれる“エネルギー”だった。

📺 テレビを買う理由になった男

1950年代末〜60年代初頭、日本では白黒テレビが普及し始めた頃だった。

そんな時代、「ナイターが見たいからテレビを買う」という家庭が続出する。巨人戦の視聴率は30〜40%が当たり前、時には60%を超えた。

この現象は、スポーツ人気にとどまらない大きな波を起こした。

テレビの普及が進めば、広告産業が成長し、スポンサー企業が増える。家電が家庭に入れば、冷蔵庫や洗濯機など他の家電も売れる。

こうして「三種の神器」と呼ばれた家電が急速に普及し、日本の家庭は生活水準を大きく引き上げていった。

長嶋は、知らず知らずのうちに“日本の家電産業のトップ営業マン”でもあったのだ。

🙌 常に「ファンのために」を貫いた男

長嶋の人気の本質は、記録や勝敗だけでは説明できない。

彼は常に「ファンのために」という視点を持ち続けていた。

その意識は、実は立教大学時代からすでに表れていた。

六大学野球で数々のタイトルを獲得し“学生野球のスター”となっていた彼は、ただ結果を出すだけではなく、プレーそのものを「魅せる」ものとして演出していた。

-

バットを高々と掲げる独特の構え

-

ホームラン後の華やかな走塁

-

勝負どころでの劇的な一打

観客が「野球ってこんなに面白いのか!」と感じるよう、常に“見られている自分”を意識していたのだ。

プロ入り後も、この姿勢は一貫していた。

雨の日でもファンが待っていれば立ち止まってサインを書き、子どもが練習を見ているとわかれば一層力強いスイングを見せる。

「プロ野球選手は夢を見せる仕事だ」と語り、勝敗だけでなく“魅せる野球”を追求し続けた。

だからこそ、彼のプレーは三振しても喝采を浴びた。

ホームランを打てばもちろんヒーロー、たとえ凡退しても「次はやってくれる」と信じたくなる存在だった。

ファンの心を動かすことを第一に考えていたからこそ、彼は“スター”ではなく“国民的ヒーロー”になったのである。

💼 「夜の楽しみ」が昼の働く力を生んだ

この「ファンのための姿勢」は、野球という枠を超えて社会全体に波及していく。

当時の日本では、長時間労働が当たり前で、余暇という概念も今ほど根づいていなかった。

そんな中で、「夜には楽しみがある」という感覚は、人々に新しい“働く理由”を与えた。

「今日も頑張ったら、夜は長嶋が見られる」

「明日も仕事を乗り越えて、またあの試合を楽しみにしよう」

この小さな“ご褒美”が、労働意欲を高め、生産性や消費意欲の向上につながっていったのだ。

経済学的に言えば、これは“心理的インセンティブ”であり、日本の高度成長を支える目に見えないエンジンだった。

🏆 巨人・大鵬・卵焼き ― 消費社会のシンボル

1960年代後半、巨人はV9という前人未踏の偉業を達成し、「巨人・大鵬・卵焼き」という言葉が流行する。

テレビはカラーテレビへと進化し、ナイターは“家庭のイベント”となった。

広告業界は急拡大し、プロ野球中継は企業の最高の宣伝の場に。

ビール、家電、食品、自動車……どの業界も、ナイターの時間帯に商品を売り込もうとしのぎを削った。

ここで生まれた「スポーツ × 消費」の構造は、現代のマーケティングにも通じている。

🧠 引退しても消えない存在感

1974年、長嶋が引退する際、後楽園球場には5万人以上が集まり涙を流した。

その後も監督や解説者、広告タレントとして絶大な存在感を持ち続けた。

企業はこぞって彼をCMに起用し、「長嶋が出れば商品が売れる」と言われた。

それは彼が単なる野球選手ではなく、「努力」「根性」「華やかさ」「挑戦」といった日本人が大切にしてきた価値そのものを体現していたからだ。

📊 まとめ ― バットだけではなく、社会を動かした男

長嶋茂雄はGDPを直接押し上げたわけではない。

しかし彼の存在は、日本経済と社会に確かな影響を与えた。

-

テレビや家電の普及を加速させ、広告産業を成長させた

-

消費意欲と生活水準を引き上げ、家庭のライフスタイルを変えた

-

「夜の楽しみ」があることで、昼間の労働意欲が高まった

-

“ファンのため”という姿勢が、スポーツを超えた文化を生み出した

そして何より、彼がいたからこそ、日本人は「頑張った先にある喜び」を信じ続けることができたのだ。

🎯 最後に

「昼は仕事、夜はナイター」という文化は、ただの生活習慣ではなかった。

それは、「働くとは何か」「努力の先に何があるか」という日本人の価値観を形づくった時代の象徴だった。

だからこそ、今の時代を生きる僕たちも、思い出すべきなのかもしれない。

“誰かを喜ばせたい”という気持ちこそが、人を動かし、社会を前に進める本当の力だということを。

📍長嶋茂雄は、ただの野球スターではない。彼は、昭和という時代の情熱と希望を背負いながら、「働く意味」そのものを変えてしまった、日本の“時代の仕掛け人”だったのだ。

コメント